北京时间8月5日,在篮球世界的漫长历史中,关于“历史第一人”的争论从未停歇。对于90后球迷而言,科比·布莱恩特的名字往往被置于这个神圣位置的顶端。这一现象背后,既有着时代记忆的深刻烙印,也折射出篮球文化代际传承的独特逻辑。当80年代球迷为“魔术师”约翰逊与拉里·伯德的对抗热血沸腾,当60后球迷将比尔·拉塞尔视为精神图腾,90后群体对科比的集体崇拜,本质上是一场关于青春、信仰与精神共鸣的集体叙事。

**一、视觉暴力的美学征服:科比式篮球的感官革命**

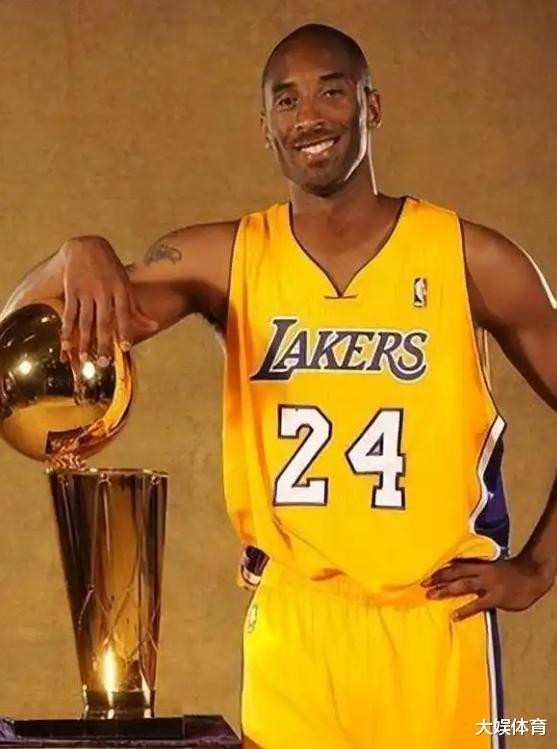

科比在球场上的存在本身就是一种视觉暴力美学。他的后仰跳投仿佛经过几何测算般精确,幅度之大令防守者绝望;他的突破脚步如刀锋切开黄油,欧洲步与假动作的衔接堪称行为艺术;更不必说那些凌晨四点的训练传说,将“曼巴精神”具象化为肌肉记忆的完美呈现。2006年对阵猛龙的81分神迹,2009年总决赛抢七战带伤砍下23+15的壮举,这些画面通过高清转播技术直抵90后观众的视网膜,形成比乔丹时代更为强烈的视觉冲击。正如体育心理学家卡尔·伦德奎斯特所言:“人类对亲眼见证的奇迹具有天然的信服感,这种信服会转化为对见证对象的价值确认。”

**二、媒介革命的叙事重构:从集权传播到碎片化共情**

乔丹的辉煌集中在传统媒体时代,他的形象经由NBA联盟精心塑造,通过《体育画报》封面、耐克广告等权威渠道单向输出。而科比则完整经历了互联网革命,他的职业生涯与社交媒体崛起同步。从早期的球迷论坛到推特风暴,从YouTube集锦到Instagram快拍,科比的一举一动被拆解成无数数字碎片,渗透进90后的日常生活。2013年跟腱断裂后,他在Facebook上发布的“如果这就是结局”的长文获得280万次转发;退役战“Mamba Out”的瞬间引爆全球社交网络,这种即时性、互动性的情感连接,构建了乔丹时代难以企及的亲密幻觉。媒介学者亨利·詹金斯指出:“数字原住民更倾向于相信那些能与自己产生持续性对话的偶像。”

**三、悲剧英雄的共情密码:从完美神祇到伤痕叙事**

乔丹被塑造成不可战胜的篮球之神,6次总决赛100%夺冠的完美履历反而制造了距离感。科比则呈现更复杂的人性光谱:鹰郡事件让他从全民偶像跌入谷底,2004年总决赛失利后与奥尼尔的分道扬镳,2013年连续七场比赛出场超过48分钟导致跟腱断裂——这些伤痕成为90后球迷情感投射的接口。在金融危机、就业压力加剧的成长背景下,科比“爬起来比跌倒多一次”的哲学,恰好契合了这代人的生存焦虑。社会学家艾瑞克·埃里克森的研究表明:“年轻群体更易与那些展现脆弱后重生的偶像建立精神联盟。”

**四、文化符号的跨界增殖:从运动员到IP宇宙**

科比的商业版图早已超越体育范畴。他的《亲爱的篮球》斩获奥斯卡,成为NBA球员首获小金人者;与耐克合作的“黑曼巴”系列球鞋年销售额突破3亿美元;甚至在电竞领域,他在《NBA 2K》系列中的球员评分长期位居历史前三。这种跨维度的文化渗透,使科比不再是单纯的篮球运动员,而成为涵盖体育、娱乐、商业的超级符号。相比之下,乔丹的跨界影响力更多停留在商业代言层面。文化评论家马克·泰勒认为:“当偶像的能指扩展到多个意义场域时,他在原生领域的权威会获得指数级增强。”

**五、代际认知的时空折叠:记忆政治的博弈现场**

必须承认,90后对乔丹的认知大多来自集锦与数据统计,这种二手经验天然缺乏情感温度。而科比则是他们青春期的实时陪伴:2008年北京奥运会“救赎之队”的领袖,2010年总决赛复仇凯尔特人的怒吼,2016年退役战60分的最后一舞——这些瞬间与中考、高考、初恋等人生节点相互缠绕,形成不可复制的记忆合金。历史学家皮埃尔·诺拉曾警示:“集体记忆的本质是选择性地遗忘,而选择的标准往往取决于记忆主体的情感需求。”

在斯台普斯中心外鲜花堆积如山的那个清晨,在全世界球迷用24秒违例致敬的那个时刻,科比已经完成了从超级巨星到文化图腾的蜕变。90后将他推上神坛的行为,本质上是对自身青春记忆的加冕仪式。正如科比生前所说:“伟大不在于超越别人,而在于唤醒后来者对伟大的想象。”这种想象力的传递,或许比任何数据对比都更接近篮球运动的本质。当新一代球迷在野球场模仿后仰跳投时,他们投向篮筐的不仅是篮球,还有对某个永恒瞬间的无限追慕。

股票怎么开户,配资指数网官网,南京股票配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。